科目別の一覧

- 全ての植物

- サルノコシカケ科

- サルオガセ科

- ヒカゲノカズラ科

- トクサ科

- ウラボシ科

- ソテツ科

- イチョウ科

- マオウ科

- マツ科

- イチイ科

- ヒノキ科

- スイレン科

- ハゴロモモ科

- マツブサ科

- ドクダミ科

- コショウ科

- ウマノスズクサ科

- モクレン科

- バンレイシ科

- クスノキ科

- ショウブ科

- サトイモ科

- オモダカ科

- ヤマノイモ科

- ビャクブ科

- パナマソウ科

- シュロソウ科

- シオデ科

- ユリ科

- イヌサフラン科

- ラン科

- アヤメ科

- ツルボラン科

- ワスレグサ科

- ヒガンバナ科

- キジカクシ科

- ヤシ科

- ミクリ科

- ガマ科

- イネ科

- ツユクサ科

- バショウ科

- ショウガ科

- アケビ科

- ツヅラフジ科

- メギ科

- キンポウゲ科

- ケシ科

- ハス科

- タデ科

- ナデシコ科

- ヒユ科

- ツルムラサキ科

- ビャクダン科

- ボタン科

- ユズリハ科

- ユキノシタ科

- ブドウ科

- フウロウソウ科

- ミソハギ科

- アカバナ科

- フトモモ科

- ハマビシ科

- ニシキギ科

- ヤナギ科

- トケイソウ科

- トウダイグサ科

- オトギリソウ科

- ヒルギ科

- アマ科

- キントラノオ科

- カタバミ科

- マメ科

- ヒメハギ科

- バラ科

- グミ科

- クロウメモドキ科

- アサ科

- クワ科

- イラクサ科

- ウリ科

- ブナ科

- ヤマモモ科

- カバノキ科

- クルミ科

- パパイア科

- アブラナ科

- アオイ科

- ジンチョウゲ科

- ムクロジ科

- ウルシ科

- センダン科

- ミカン科

- ミズキ科

- アジサイ科

- ツバキ科

- カキノキ科

- サクラソウ科

- マタタビ科

- リョウブ科

- ツツジ科

- トチュウ科

- アオキ科

- ムラサキ科

- アカネ科

- リンドウ科

- キョウチクトウ科

- ナス科

- ヒルガオ科

- モクセイ科

- イワタバコ科

- キツネノマゴ科

- ゴマ科

- クマツヅラ科

- ノウゼンカズラ科

- シソ科

- ハマウツボ科

- オオバコ科

- ハナイカダ科

- モチノキ科

- ウコギ科

- セリ科

- トベラ科

- レンプクソウ科

- スイカズラ科

- キキョウ科

- ミツガシワ科

- キク科

真正双子葉植物Eudicots>中核真正双子葉植物Core Eudicots>キク類Asterids

>キキョウ群Campanulids

キク目Asterales

キク科 Asteraceae ヨモギ属 Artemisia

英名:Sweet Annie、wormwood

生薬名 :オウカコウ(黄花蒿)

利用部分 :全草

利用 :薬用(マラリアの薬 アーテスネートの基源植物)

名前の由来 :独特の臭い(悪臭だといわれる)と葉がニンジンに似ることから

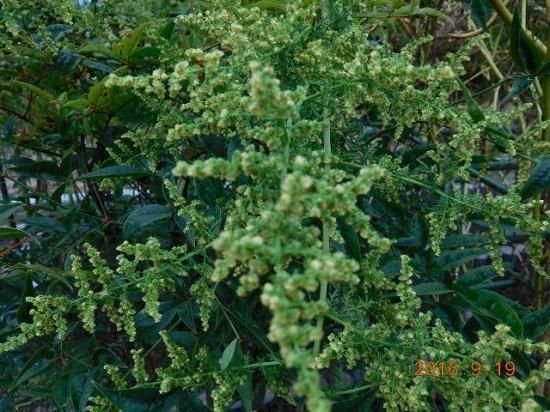

アジア、ヨーロッパにも広く分布し、日本へは中国からの帰化植物。草丈2m近くにも成長し、

今日では道端や、荒地に自生し繁茂している。

晩夏から初秋にかけて黄色い直径1.5mm程の小さな頭状花を穂状につけ、大きな円錐状になる。この様子は他のヨモギの仲間と同じで区別が付きにくいが、葉の様子で鑑別する。葉は3回羽状細裂し、ヨモギの葉とは全く異なる。

名前にもいろいろあるが、もう少しましな名前にならなかったのだろうか?と疑問に思う。

気の毒な名前がついているが、中国では「本草綱目」にすでに収載されている伝統ある薬草。古くから全草を苦味健胃薬に用いていた。全草に香りのもととなる精油が含まれ、精油中には、アルテミシアケトン、カリオフィレン、シネオール、ピネン、カンフェン等の成分が知られている。

近年、この植物からアルテミシニン(artemisinin)が発見され、抗マラリア作用から、マラリアの特効薬発見として2015年、ノーベル生理学・医学賞の対象になり注目を集めた。発見者は中国の女性科学者トゥーユーユー(Tu Youyou)氏。

日本は幸いマラリアの脅威は殆どないが、世界的には多くの人が犠牲になっている感染症の1つ。

従来の薬剤、キニーネやクロロキン製剤に加え、マラリアの特効薬アーテスネート(artesunate)としてアフリカ等で使用されている。

アーテスネートは日本では未承認のため、熱帯病治療薬研究班の保管薬剤の対象にされている。

必要時その使用機関において、保管薬を用いて治療が受けられるようになっている。

参考文献

・朝日百科 世界の植物 (朝日新聞社)

・薬用植物学各論 木村康一・木島正夫共著 (広川書店)

・今日の治療薬 2015 (南江堂)

・植物分類表 大場秀章 編著 (アボック社)