科目別の一覧

- 全ての植物

- サルノコシカケ科

- サルオガセ科

- ヒカゲノカズラ科

- トクサ科

- ウラボシ科

- ソテツ科

- イチョウ科

- マオウ科

- マツ科

- イチイ科

- ヒノキ科

- スイレン科

- ハゴロモモ科

- マツブサ科

- ドクダミ科

- コショウ科

- ウマノスズクサ科

- モクレン科

- バンレイシ科

- クスノキ科

- ショウブ科

- サトイモ科

- オモダカ科

- ヤマノイモ科

- ビャクブ科

- パナマソウ科

- シュロソウ科

- シオデ科

- ユリ科

- イヌサフラン科

- ラン科

- アヤメ科

- ツルボラン科

- ワスレグサ科

- ヒガンバナ科

- キジカクシ科

- ヤシ科

- ミクリ科

- ガマ科

- イネ科

- ツユクサ科

- バショウ科

- ショウガ科

- アケビ科

- ツヅラフジ科

- メギ科

- キンポウゲ科

- ケシ科

- ハス科

- タデ科

- ナデシコ科

- ヒユ科

- ツルムラサキ科

- ビャクダン科

- ボタン科

- ユズリハ科

- ユキノシタ科

- ブドウ科

- フウロウソウ科

- ミソハギ科

- アカバナ科

- フトモモ科

- ハマビシ科

- ニシキギ科

- ヤナギ科

- トケイソウ科

- トウダイグサ科

- オトギリソウ科

- ヒルギ科

- アマ科

- キントラノオ科

- カタバミ科

- マメ科

- ヒメハギ科

- バラ科

- グミ科

- クロウメモドキ科

- アサ科

- クワ科

- イラクサ科

- ウリ科

- ブナ科

- ヤマモモ科

- カバノキ科

- クルミ科

- パパイア科

- アブラナ科

- アオイ科

- ジンチョウゲ科

- ムクロジ科

- ウルシ科

- センダン科

- ミカン科

- ミズキ科

- アジサイ科

- ツバキ科

- カキノキ科

- サクラソウ科

- マタタビ科

- リョウブ科

- ツツジ科

- トチュウ科

- アオキ科

- ムラサキ科

- アカネ科

- リンドウ科

- キョウチクトウ科

- ナス科

- ヒルガオ科

- モクセイ科

- イワタバコ科

- キツネノマゴ科

- ゴマ科

- クマツヅラ科

- ノウゼンカズラ科

- シソ科

- ハマウツボ科

- オオバコ科

- ハナイカダ科

- モチノキ科

- ウコギ科

- セリ科

- トベラ科

- レンプクソウ科

- スイカズラ科

- キキョウ科

- ミツガシワ科

- キク科

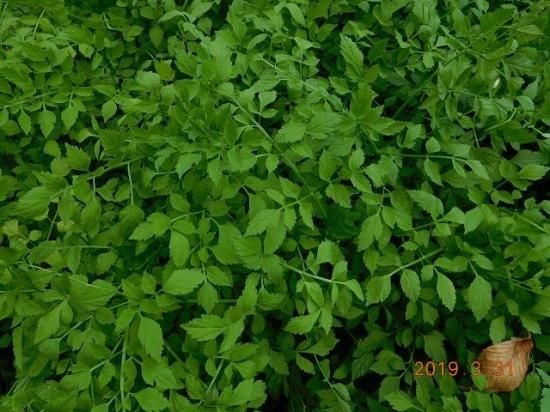

セリ(芹)Oenanthe javanica DC

真正双子葉植物Eudicots>中核真正双子葉植物Core Eudicots>キク類Asterids

>キキョウ群Campanulids

セリ目Apiales

セリ科 Apiaceae セリ属 Oenanthe

春の七草の一つ 緑黄色野菜

生薬名 :スイキン(水芹)

利用部分 :全草 根

用途 :食用、薬用

名前の由来 :せ(競)りあう、せ(競)りだすの意で、群がるように生い出て、摘んで 摘んでも

後から後から競うように生ずるので、この名がある。

水辺や湿地、田の畦などに群生する。春の七草の一種で、軟らかく葉に独特の香りがあり、食用にされる。

地下茎を匍匐枝状に伸ばし、節ごとに新芽を出す、生命力旺盛な多年草。夏7〜8月にかけて白い小さな5弁の花を複散形花序に咲かせる。

欧米ではセリを食用にする習慣はないが日本では古くから七草粥、お浸し、和え物などに利用されてきた。

万葉集にもセリ摘みの様子が詠まれている。

早春の頃が軟らかく香りも強く珍重される。晩春から秋の彼岸頃にかけては成長が良すぎ硬くなり、あくが強くなので、食べるのに適さない。

独特の香りには解熱、解毒作用があると言われている。

抗酸化作用のあるβーカロテンやビタミンCを多く含み、カリウム、貧血を防ぐ鉄なども含む緑黄野菜。栄養価にも優れている。

ー万葉集 セリを詠む和歌 二首ー

「あかねさす昼はたたびてぬばたまの夜の暇に摘める芹これ」(巻20 4455)

「ますらをと思へるものを太刀佩きてかにはの田井に芹ぞ摘みける」(巻20 4456)

セリを摘む様子を詠った和歌。古くからセリが食用にされていたことが分かる。

参考文献

・朝日百科 世界の植物 (朝日新聞社)

・山渓名前図鑑 野草の名前 夏 高橋勝雄著 (山と渓谷社)

・万葉の植物 松田 修著 (保育社)

・山野草ハンドブック 伊沢一男(主婦の友社)

・美味しい山菜 おくやまひさし(文一総合出版)

・食材事典 原田孝子監修(学研)

・新食品成分表 2017年(東京法令出版株式会社)

・植物分類表 大場秀章 編著 (アボック社)