科目別の一覧

- 全ての植物

- サルノコシカケ科

- サルオガセ科

- ヒカゲノカズラ科

- トクサ科

- ウラボシ科

- ソテツ科

- イチョウ科

- マオウ科

- マツ科

- イチイ科

- ヒノキ科

- スイレン科

- ハゴロモモ科

- マツブサ科

- ドクダミ科

- コショウ科

- ウマノスズクサ科

- モクレン科

- バンレイシ科

- クスノキ科

- ショウブ科

- サトイモ科

- オモダカ科

- ヤマノイモ科

- ビャクブ科

- パナマソウ科

- シュロソウ科

- シオデ科

- ユリ科

- イヌサフラン科

- ラン科

- アヤメ科

- ツルボラン科

- ワスレグサ科

- ヒガンバナ科

- キジカクシ科

- ヤシ科

- ミクリ科

- ガマ科

- イネ科

- ツユクサ科

- バショウ科

- ショウガ科

- アケビ科

- ツヅラフジ科

- メギ科

- キンポウゲ科

- ケシ科

- ハス科

- タデ科

- ナデシコ科

- ヒユ科

- ツルムラサキ科

- ビャクダン科

- ボタン科

- ユズリハ科

- ユキノシタ科

- ブドウ科

- フウロウソウ科

- ミソハギ科

- アカバナ科

- フトモモ科

- ハマビシ科

- ニシキギ科

- ヤナギ科

- トケイソウ科

- トウダイグサ科

- オトギリソウ科

- ヒルギ科

- アマ科

- キントラノオ科

- カタバミ科

- マメ科

- ヒメハギ科

- バラ科

- グミ科

- クロウメモドキ科

- アサ科

- クワ科

- イラクサ科

- ウリ科

- ブナ科

- ヤマモモ科

- カバノキ科

- クルミ科

- パパイア科

- アブラナ科

- アオイ科

- ジンチョウゲ科

- ムクロジ科

- ウルシ科

- センダン科

- ミカン科

- ミズキ科

- アジサイ科

- ツバキ科

- カキノキ科

- サクラソウ科

- マタタビ科

- リョウブ科

- ツツジ科

- トチュウ科

- アオキ科

- ムラサキ科

- アカネ科

- リンドウ科

- キョウチクトウ科

- ナス科

- ヒルガオ科

- モクセイ科

- イワタバコ科

- キツネノマゴ科

- ゴマ科

- クマツヅラ科

- ノウゼンカズラ科

- シソ科

- ハマウツボ科

- オオバコ科

- ハナイカダ科

- モチノキ科

- ウコギ科

- セリ科

- トベラ科

- レンプクソウ科

- スイカズラ科

- キキョウ科

- ミツガシワ科

- キク科

真正双子葉類Eudicots >中核真正双子葉類Core Eudicots >バラ類Rosids>アオイ群Malvids

アオイ目Malvales

ジンチョウゲ科 Thymelaeaceae ガンピ属 Diplomorpha

別名:カミノキ

鳥の子紙 雁皮紙の原料

利用部分 :樹皮

利用 :和紙の原料

名前の由来 :古名「カニヒ」から転化したという説

本州中部以西の暖地の日当たりの良い山地に自生する高さ2mほどの落葉低木。卵形の葉は互生する。若枝、葉(特に裏面)、花ともに柔らかい白い毛がある。5〜6月頃、新しい枝先に10個前後の頭状花序をつける。花は淡黄色、内側の黄色が濃い。白い毛で包まれる。先端は4裂し花弁のように見える。しかし花弁ではなく8mm程のガク筒の先端が変化もの。ガク筒の中に8本の雄しべ、子房の基部に鱗片状の花盤がある。

樹皮を和紙の原料にする。

日本古来の和紙は殆どがジンチョウゲ科のミツマタ、ガンピ、またはクワ科のコウゾの樹皮から作られる。

中でもガンピから作られる雁皮紙は光沢があり丈夫で虫害にも強いので、古来から貴重な文書に用いられた。高級和紙の原料として主として野生種から得ていたが、今日では野生種も激減してきている。一部では栽培もされているが、栽培は難しく、安定的確保とまではいかない。

関西の西宮名塩で生産される名塩紙がある。六甲山系に自生するカンピと地元の泥を混ぜて、他に見られない手法で雁皮紙を創っている。丈夫で変色しにくく、虫害にも強いことから、種々の文化財に使用されているという。

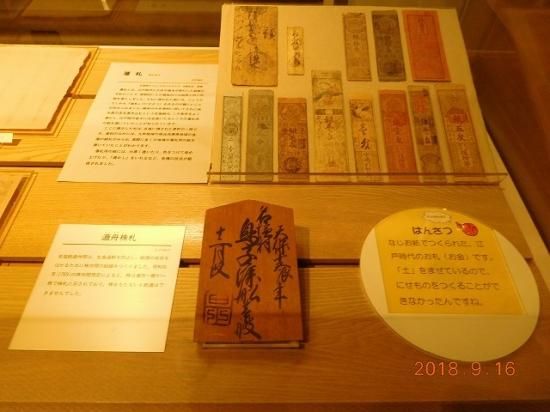

名塩紙

名塩は山間部のためお米があまり出来なかった性もあり、17世紀の初め越前からの技術導入により自生するガンピを利用した和紙の生産が盛んに行われた。

最大の特徴は名塩で採取された土を砕いて泥状にしたものをガンピに混ぜて漉きこむことにある。

紙は日焼けなどによる劣化や虫による害が無く長期間の保存に耐えるので、江戸時代は主に藩札用、あるいは屏風用として珍重された。混ぜる土の色により紙の色、風合いも変わるので、名塩紙原料の藩札は偽札の防止にもなったようで全国の各藩からの注文で、紙漉きが盛んに行われた。西宮市立郷土資料館では名塩紙の生産工程や、混ぜる土などが展示されている。

参考文献

・朝日百科 世界の植物 (朝日新聞社)

・花と樹の事典 木村陽一郎 監修 (柏書房)

・山渓カラー名鑑 日本の樹木 (山と渓谷社)

・植物分類表 大場秀章 編著 (アボック社)