科目別の一覧

- 全ての植物

- サルノコシカケ科

- サルオガセ科

- ヒカゲノカズラ科

- トクサ科

- ウラボシ科

- ソテツ科

- イチョウ科

- マオウ科

- マツ科

- イチイ科

- ヒノキ科

- スイレン科

- ハゴロモモ科

- マツブサ科

- ドクダミ科

- コショウ科

- ウマノスズクサ科

- モクレン科

- バンレイシ科

- クスノキ科

- ショウブ科

- サトイモ科

- オモダカ科

- ヤマノイモ科

- ビャクブ科

- パナマソウ科

- シュロソウ科

- シオデ科

- ユリ科

- イヌサフラン科

- ラン科

- アヤメ科

- ツルボラン科

- ワスレグサ科

- ヒガンバナ科

- キジカクシ科

- ヤシ科

- ミクリ科

- ガマ科

- イネ科

- ツユクサ科

- バショウ科

- ショウガ科

- アケビ科

- ツヅラフジ科

- メギ科

- キンポウゲ科

- ケシ科

- ハス科

- タデ科

- ナデシコ科

- ヒユ科

- ツルムラサキ科

- ビャクダン科

- ボタン科

- ユズリハ科

- ユキノシタ科

- ブドウ科

- フウロウソウ科

- ミソハギ科

- アカバナ科

- フトモモ科

- ハマビシ科

- ニシキギ科

- ヤナギ科

- トケイソウ科

- トウダイグサ科

- オトギリソウ科

- ヒルギ科

- アマ科

- キントラノオ科

- カタバミ科

- マメ科

- ヒメハギ科

- バラ科

- グミ科

- クロウメモドキ科

- アサ科

- クワ科

- イラクサ科

- ウリ科

- ブナ科

- ヤマモモ科

- カバノキ科

- クルミ科

- パパイア科

- アブラナ科

- アオイ科

- ジンチョウゲ科

- ムクロジ科

- ウルシ科

- センダン科

- ミカン科

- ミズキ科

- アジサイ科

- ツバキ科

- カキノキ科

- サクラソウ科

- マタタビ科

- リョウブ科

- ツツジ科

- トチュウ科

- アオキ科

- ムラサキ科

- アカネ科

- リンドウ科

- キョウチクトウ科

- ナス科

- ヒルガオ科

- モクセイ科

- イワタバコ科

- キツネノマゴ科

- ゴマ科

- クマツヅラ科

- ノウゼンカズラ科

- シソ科

- ハマウツボ科

- オオバコ科

- ハナイカダ科

- モチノキ科

- ウコギ科

- セリ科

- トベラ科

- レンプクソウ科

- スイカズラ科

- キキョウ科

- ミツガシワ科

- キク科

真正双子葉類Eudicots >中核真正双子葉類Core Eudicots >マメ群Fabids

キントラノオ目Malpighiales

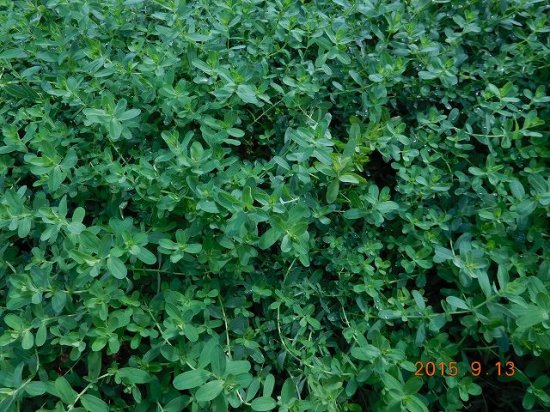

オトギリソウ科 Hypericaceae オトギリソウ属 Hypericum

英名:セント・ジョーンズ・ワート(St. John's wort)

花の時期は2cmほどの黄色い花が咲き強いレモンのような香りがする。葉も良い香りがする。

生薬名 :セント・ジョーンズ・ワート(St. John's wort)

薬用部分 :全草、花

用途 :ハーブ、民間薬

名前の由来:聖ヨハネ(St.John)の生誕祭、6月24日前後に開花するため、聖ヨハネに因んで

名づけられた。

ヨーロッパ中南部に広く自生する多年草。北アメリカ、オーストラリアなどへも伝播し草地で野生化している。日本へは種子が牧草などにまぎれて入り帰化したものの野生が、まれに見られる。

オトギリソウ、セイヨウオトギリソウとも花、葉を透かしてみると黒いシミのような油点が見える。すりつぶすと赤い色になる。鷹匠晴頼が弟を切った時の血、後者は殉教者ヨハネの血だといわれる因縁めいた話も共通している。セイヨウオトギリソウの花もオトギリソウ、イワオトギリソウの花に良く似ている

温帯のオトギリソウ属は350種ほど日本では、オトギリソウ、ヨーロッパではセイヨウオトギリソウが代表植物。ともに民間薬として著名で、セイヨウオトギリソウはセント・ジョーンズ・ワートの名で古くから薬用に用いられ人気が高い。

昔は悪魔を払い万病に効くと信じられていた。かつてヨーロッパでは、開花初期の花序をオリーブ油に浸して赤いハ−ブオイルをつくり、打ち身、捻挫、切り傷に用い、十字軍も遠征に携帯したといわれる。

種子が熟す頃、花の上部を刈り取り、乾かす。お茶にすると利尿効果があり、黄疸、水腫、リウマチ、頭痛、憂鬱症、胃や腸カタルに使われる。外用には創傷や火傷、打撲傷にも用いられる。

近年はセロトニン作用を有することからうつ病、不安神経症、睡眠障害のハーブとしての用途が有名になっている。

一方セント・ジョーンズ・ワートの名は薬物相互作用(くすりの飲み合わせ)で良く聞かれるハーブとなっている。2000年(平成12年)5月10日厚生労働省より、セント・ジョーンズ・ワート(セイヨウオトギリソウ)と医薬品の相互作用についての報道発表があり、注意喚起がおこなわれた。特にうつ病関連の薬を服用している人は、セロトニン作用が増強されるおそれがあり副作用が強く出る可能性があるので、要注意。その他、心臓病薬のジゴキシン、抗血液凝固のワーファリン、経口避妊薬、抗癌剤、抗HIV剤、抗てんかん剤などを服用している人は代謝酵素が誘導され、これらの薬品の効果が弱まるので併用には要注意。

また牧草にまぎれて生えているセイヨウオトギリソウを、羊が食べて日に当たると病気を起こすのも報告されている。人に対しても同じで、日光に対する感受性を高め皮膚炎をおこす可能性も指摘されているので要注意。花びらを押しつぶすと、真っ赤な色素がにじみ出るので赤紫の染料にすることも出来る。

成分

ヒペリシン、精油、ピネン、タンニン、セリルアルコールなど

参考文献

・朝日百科 世界の植物 (朝日新聞社)

・薬用植物学各論 木村康一・木島正夫共著 (広川書店)

・ヤマケイポケットガイド ハーブ 亀田竜吉(山と渓谷社)

・厚生労働省 報道発表(平成12年5月10日)

・製薬会社、添付文書、インタビューフォーム

・植物分類表 大場秀章 編著 (アボック社)