����������acao

�������� Theobroma cacao Linne

�������л�����Eudicots ����˿����л�����Core Eudicots ��Х���Rosids�䥢������Malvids

����������������Malvales

�������������������� Malvaceae �������������Sterculiaceae)��������° Theobroma

����������acao��Tree

����������祳�졼�Ȥθ���

����̾��������������

���������������ϲ̼¤μ��

�����������������ʸ����ʺ��ޤδ�ޡˡ������ʡ�����

̾����ͳ������ʪʬ��ؼԥ��ͤϥ����ƥ��οͤ����Ρɿ��ؤ�����ʪ�ɤ˰��ߡ�

������������ "teos" ���� �ɡ�broma����ʪ��Theobroma��̾�Ť�������Cacao�ϥᥭ�����졣

�ᥭ���������ξ��о����ڡ�����ڤ�Ǯ�ӥ���ꥫ�Ǥκ��ݤϣ�������ǯ�ʾ�˵ڤ֤ȹͤ����Ƥ��롣

����������ݿ�ʪ�Ȥ����Τϡ�����ޥ�²�䥢���ƥ�²�ǡ����ˤȤäƥ����������ѵ��Ťʿ���ʪ�ǡ������ʿ��ؤ�������ΤȤ��ơ��ޤ���ʾ�Ȥ��Ƥ����Ѥ���Ƥ����ۤɡ��衼���åѤؤϤ��ĺ��ʤΤ������Σ���������ᡢ������֥��ˤ�äƥ�����Ʀ�����ڥ���ˤ⤿�餵�줿��

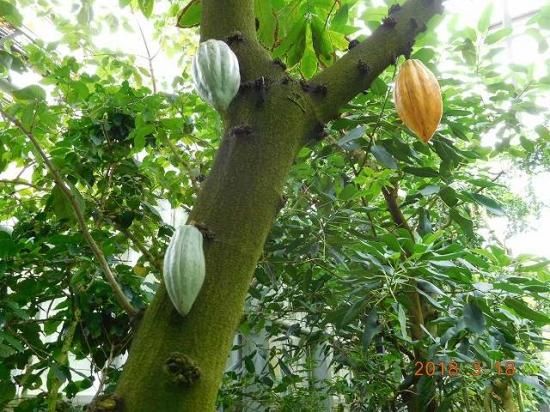

������Ʀ�κΤ�륫�����ϥ������ʤι��ڤ��դ�Ĺ�ʱ߷��Ǹ������֤Ͼ�����ľ�£�.��������١����ۤ����դϹȻ翧�����Ϥʤ������������ޤ�ľ�ܤĤ����֤θ塢�ޤ����Ǥʤ����ˤ�¤Τʤ����ä����Ѥ��ʼ������Τ褦�˴��������ޤ�ľ�ܤĤ��֡ʲ̼¡ˤ������֡ʴ����̡ˤȤ�����Ǯ�Ӥο�ʪ��¿�������������������ʥ���ʡˤ���֤�ŵ��Ū�ʴ����֡ʴ����̡ˤΣ��ġ�

�֤Τ��Ȥ˥饯�ӡ��ܡ���Τ褦�ʼ¤��ʤ뤬��¤����Ω�Ͼ��ʤ������������������Ĥβ֤Τ���1�Ĥβ̼¤��Ǥ������١�6�����˴��Ϥ��롣�̼¤ϣ������̤졢�Ƽ���1��ˤʤ��ǣ������ĤŤġ���ף����������Ĥμ�ҡʥ�����Ʀ�ˤ����äƤ��롣

�����Ϥʤ������դ�������������������ƥ��֥��ߥ����ե�����.�������ޤޤ�Ƥ���

��Ҥ���Ф������֥Хʥʤ��դ�����Ѥ߽Ťͤ�ȯ�ڤ�����ȡ��ֳ쿧���ѿ�����̣���ä���˧���ȯ�����륫����Ʀ�ˤʤ롣

������Ʀ���֤äơ����祳�졼�ȿ��ˤʤä��Ȥ����ǥ�����ˤ����դ���������ꤹ��Ĥ֤��ȡ����������ڡ����Ȥˤʤ롣����˹����亽�����ߥ륯��ä���ȥ��祳�졼�Ȥˤʤ롣���������ڡ����Ȥ����������ʬ���������Х����֥�������ס����������ͻ����31��35��Ǥ��礦�ɿͤ��β��ǤȤ����Ѽ����ˤ������Ȥ�������δ�ޤ䲽���ʤθ����ˤ���롣

���������Ȥä��Ĥ��ʴ���ˤ�����Τ��������θ����Ȥʤ롣�ƥ��֥��ߥ��ե������ޤ�Ǥ���ΤǶ�ʳ���Ѥ����ꡢ������Ф�����������������ѡ�������ɤ��ĥ�����Ʒ찵������̤⤢�롣�ޤ��շ�ɤγ�ĥ��Ǣ�ٴɤκƵۼ������ʤɤ���Ǣ���̤��ʤɿ�¡���¡�ˤ���Ѥ���Ȥ����Ƥ��롣����������祳�졼�Ȥˤϥݥ�ե��Ρ��뤬�ޤޤ�Ƥ���Τ�����ˤʤäƤ��롣

�����ʬ��Ư��

���ե������ƥ��֥��ߥ������ʣ������������

�������ե�����

�����������Thea sinensis�ˡ������ҡ�(Coffea arabica)Ʀ��������(Theobroma cacao)�ʤɤ�

�������ޤޤ��ץ��ͶƳ�Ρ�

������������ж�ʳ����Ǣ�����ڶ�ʳ�����ɻ���ڤӴ�����ɤ��д˺��Ѥʤɤ���

����������ؤκ������̤���Ǿ�����

�����ƥ��֥��ߥ�

������������Ʀ�ʤɤ˴ޤޤ��ץ��ͶƳ�Ρ��������ѡ��շ�ɤγ�ĥ��Ǣ�ٴɤκƵۼ������ʤ�

����������Ǣ���̤���

��������Ǣ���̤ϥƥ��ե������夤����³��������Τ���Ǣ���Ȥ����Ѥ����롣

�������ޤ����÷�ɳ�ĥ�ˤ��찵������̤⤢�ꡢ�߰����Ȥ��Ƥ��Ѥ��롣�����ʳ���Ѥ�

���������뤬�����ե�������夤��

����ˡ

���������ʡ��������餫���ݸ�ˡ������ʺ��ޤδ�ޡ����ѡ�����

��

�������μ¡ʥ������ݥåɡ���

���̼¤ˣ����������Ĥμ�Ҥ����äƤ��롣

�������μ�Ҥϡ��Ż��äѤ��ѥ�פȤ�����������ޤ�Ƥ��롣�Хʥʤ�������ȯ�ڤ������ɽ�̤����Х�פ��ƥ��祳�졼�Ȥθ����ˤʤ�˥֥��Ȥ���Υϥ������Ǥ��롣

����������

������������������Photo:���ǰ���ࡡ�餯�䤳�βִ۲���

����ʸ��

������ī��ɴ�ʡ������ο�ʪ����ī����ʹ�ҡ�

��������15������������������ʸ�����ᡡ�ʹ����Ź��

�������ǿ������ء�����ã���������ʹ����Ź��

���������ѿ�ʪ�س�������¼���졦�������������ʹ����Ź��

��������ʪʬ��ɽ����콨�ϡ��������ʥ��ܥå��ҡ�

(�����ȡ�

����������ʪ�����Ū��ʬ�ह����ˡ�Ǥϥ�����ʪ�ȼ�ҿ�ʪ����ҿ�ʪ����ҿ�ʪ��ñ���տ�ʪ���л��տ�ʪ�Ȥ����褦����ˡ���Ƥ��ޤ�Ƥ���������ǯ���ģΣ�����˴�Ť������ط����顢����Ȥϰۤʤ����Ȥ���褦�ˤʤä���

���УǤˤ����ʬ��ǡ���������ǯ�˺ǽ�η���Ūʬ����Уǭ���ȯɽ����Ƥ�����꤬�ä���졢���ߤϣ�������ǯ�Σ��Уǭ���ȯɽ�����˻�äƤ��롣

���η���������Υ���°���Ƥ�����������ʤϥ������������礵�줿��

��°�ֲʡפʤɤ϶�ǯ�ΰ����ңģΣ�����˴�Ť�����ʬ���ηϣ��Уǭ������˽��ä�ʬ�ࡢ�����ˤ��Ƥ��ޤ����ơ�Ʊ������Ǥ��¤ӽ�ϡ���̾��°̾����ե��٥åȽ�ˤʤäƤ��ޤ��ʣԡ��ˡ�