科目別の一覧

- 全ての植物

- サルノコシカケ科

- サルオガセ科

- ヒカゲノカズラ科

- トクサ科

- ウラボシ科

- ソテツ科

- イチョウ科

- マオウ科

- マツ科

- イチイ科

- ヒノキ科

- スイレン科

- ハゴロモモ科

- マツブサ科

- ドクダミ科

- コショウ科

- ウマノスズクサ科

- モクレン科

- バンレイシ科

- クスノキ科

- ショウブ科

- サトイモ科

- オモダカ科

- ヤマノイモ科

- ビャクブ科

- パナマソウ科

- シュロソウ科

- シオデ科

- ユリ科

- イヌサフラン科

- ラン科

- アヤメ科

- ツルボラン科

- ワスレグサ科

- ヒガンバナ科

- キジカクシ科

- ヤシ科

- ミクリ科

- ガマ科

- イネ科

- ツユクサ科

- バショウ科

- ショウガ科

- アケビ科

- ツヅラフジ科

- メギ科

- キンポウゲ科

- ケシ科

- ハス科

- タデ科

- ナデシコ科

- ヒユ科

- ツルムラサキ科

- ビャクダン科

- ボタン科

- ユズリハ科

- ユキノシタ科

- ブドウ科

- フウロウソウ科

- ミソハギ科

- アカバナ科

- フトモモ科

- ハマビシ科

- ニシキギ科

- ヤナギ科

- トケイソウ科

- トウダイグサ科

- オトギリソウ科

- ヒルギ科

- アマ科

- キントラノオ科

- カタバミ科

- マメ科

- ヒメハギ科

- バラ科

- グミ科

- クロウメモドキ科

- アサ科

- クワ科

- イラクサ科

- ウリ科

- ブナ科

- ヤマモモ科

- カバノキ科

- クルミ科

- パパイア科

- アブラナ科

- アオイ科

- ジンチョウゲ科

- ムクロジ科

- ウルシ科

- センダン科

- ミカン科

- ミズキ科

- アジサイ科

- ツバキ科

- カキノキ科

- サクラソウ科

- マタタビ科

- リョウブ科

- ツツジ科

- トチュウ科

- アオキ科

- ムラサキ科

- アカネ科

- リンドウ科

- キョウチクトウ科

- ナス科

- ヒルガオ科

- モクセイ科

- イワタバコ科

- キツネノマゴ科

- ゴマ科

- クマツヅラ科

- ノウゼンカズラ科

- シソ科

- ハマウツボ科

- オオバコ科

- ハナイカダ科

- モチノキ科

- ウコギ科

- セリ科

- トベラ科

- レンプクソウ科

- スイカズラ科

- キキョウ科

- ミツガシワ科

- キク科

真正双子葉類Eudicots >中核真正双子葉類Core Eudicots >マメ群Fabids

キントラノオ目Malpighiales

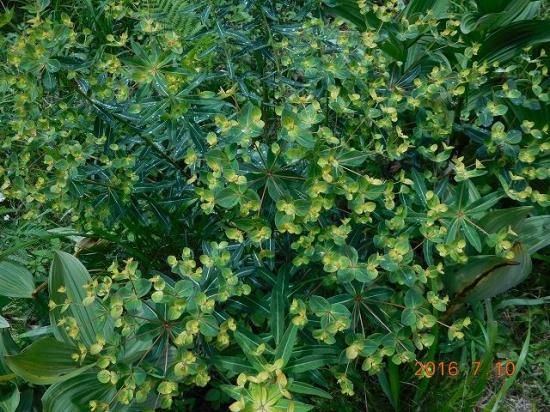

トウダイグサ科 Euphorbiaceae トウダイグサ属 Euphorbia

生薬名 :ダイゲキ(大戟)

利用部分 :根

利用 :漢方薬、

名前の由来:上部の葉が黄色に染まりので、昔の明かりを灯もす照明器具の橙台に似るための名。

葉を燈台の皿に、花を橙台の燈芯に見立てた。

本邦各地の山野に自生する多年草。茎は直立し葉や茎を折ると白い乳液が出る。皮膚に付くとかぶれることがある。葉は互生し長さ3〜6cm、幅1〜2cmで長楕円形、茎の先で4〜5枚の葉が輪生する。

輪生する葉の脇から数本の枝が傘状に分岐する。枝先では2枚の総苞葉の間に黄褐色のつぼ型の杯状花序が付く。中に雄しべ、雌しべがある。花のように見えるが、実際は偽花で花に見えるのは4つの楕円形の黄色い蜜を出す器官(腺体)。雌しべが受粉すると、雌しべは外へ伸び出てその先に丸い球形の実をつける。

有毒植物ではあるが漢方では根を利尿薬にする。

因みに学名の属名Euphorbiaは、ローマ時代の医師エウフォルブスに因んで付けられたもの。

彼が始めてこの種の植物の乳液を薬用にしたためという。

歴史のある植物だがアルカロイド、ユーフォルビンなどを含み、有毒なため安易に用いてはならない。

同じ属に属するものには、ナツトウダイ、タカトウダイ、ノウルシなどが知られている。

漢方薬に用いるダイゲキ(大戟)は神農本草経にも収載されている程、古くから用いられてきた生薬だが、古来よりその起源は諸説あり、アカネ科、マメ科、トウダイグサ科などまちまちで、それぞれ異なる科の植物由来をダイゲキ(大戟)と称している。ちなみにトウダイグサ科のダイゲキ(大戟)は京大戟と言われる。

日本産和大戟はトウダイグサの根を乾燥したもの。韓国産ダイゲキ(大戟)はナツトウダイの根を乾燥したものが用いられる。日本産和大戟は現在流通していない。

参考文献

・朝日百科 世界の植物 (朝日新聞社)

・薬用植物学各論 木村康一・木島正夫共著 (広川書店)

・花と樹の事典 木村陽一郎 監修 (柏書房)

・原色和漢薬図鑑 難波恒雄著 (保育社)

・山渓名前図鑑 野草の名前 春 高橋勝雄著 (山と渓谷社)

・山野草ハンドブック 伊沢一男(主婦の友社)

・野草図鑑 夏 (北隆館)

・植物分類表 大場秀章 編著 (アボック社)