科目別の一覧

- 全ての植物

- サルノコシカケ科

- サルオガセ科

- ヒカゲノカズラ科

- トクサ科

- ウラボシ科

- ソテツ科

- イチョウ科

- マオウ科

- マツ科

- イチイ科

- ヒノキ科

- スイレン科

- ハゴロモモ科

- マツブサ科

- ドクダミ科

- コショウ科

- ウマノスズクサ科

- モクレン科

- バンレイシ科

- クスノキ科

- ショウブ科

- サトイモ科

- オモダカ科

- ヤマノイモ科

- ビャクブ科

- パナマソウ科

- シュロソウ科

- シオデ科

- ユリ科

- イヌサフラン科

- ラン科

- アヤメ科

- ツルボラン科

- ワスレグサ科

- ヒガンバナ科

- キジカクシ科

- ヤシ科

- ミクリ科

- ガマ科

- イネ科

- ツユクサ科

- バショウ科

- ショウガ科

- アケビ科

- ツヅラフジ科

- メギ科

- キンポウゲ科

- ケシ科

- ハス科

- タデ科

- ナデシコ科

- ヒユ科

- ツルムラサキ科

- ビャクダン科

- ボタン科

- ユズリハ科

- ユキノシタ科

- ブドウ科

- フウロウソウ科

- ミソハギ科

- アカバナ科

- フトモモ科

- ハマビシ科

- ニシキギ科

- ヤナギ科

- トケイソウ科

- トウダイグサ科

- オトギリソウ科

- ヒルギ科

- アマ科

- キントラノオ科

- カタバミ科

- マメ科

- ヒメハギ科

- バラ科

- グミ科

- クロウメモドキ科

- アサ科

- クワ科

- イラクサ科

- ウリ科

- ブナ科

- ヤマモモ科

- カバノキ科

- クルミ科

- パパイア科

- アブラナ科

- アオイ科

- ジンチョウゲ科

- ムクロジ科

- ウルシ科

- センダン科

- ミカン科

- ミズキ科

- アジサイ科

- ツバキ科

- カキノキ科

- サクラソウ科

- マタタビ科

- リョウブ科

- ツツジ科

- トチュウ科

- アオキ科

- ムラサキ科

- アカネ科

- リンドウ科

- キョウチクトウ科

- ナス科

- ヒルガオ科

- モクセイ科

- イワタバコ科

- キツネノマゴ科

- ゴマ科

- クマツヅラ科

- ノウゼンカズラ科

- シソ科

- ハマウツボ科

- オオバコ科

- ハナイカダ科

- モチノキ科

- ウコギ科

- セリ科

- トベラ科

- レンプクソウ科

- スイカズラ科

- キキョウ科

- ミツガシワ科

- キク科

真正双子葉植物Eudicots>中核真正双子葉植物Core Eudicots>バラ類 Rosids>アオイ群 Malvids

ムクロジ目 Sapindales

ウルシ科 Anacardiaceae カイノキ属 Pistacia

別名:ランシンボク(爛心木)、トネリバハゼノキ

孔子木(孔子の木) 楷書の語源の樹

利用:観賞用 庭園木

中国三東省曲阜の孔子廟に植えられた木として有名。

孔子の死後、弟子の子貢は師の墓前に楷の樹を植えたと伝えられる。

楷の樹は葉や枝が整然と付き、書道の楷書の語源となった木といわれ、上下秩序を尊ぶ儒教の教えにふさわしかったのだろう。儒学に傾倒していた徳川5代将軍 綱吉は湯島聖堂を創建し孔子を祭り朱子学を奨励した。

中国では殆ど全土に生育しているカイノキ(楷の木)だが、わが国には大正4年に林学博士白澤保美氏が山東省曲阜の孔子墓所を訪れたさい、墓上に落ちていた種子を持ち帰り苗木に育て植えたのが最初。同時に儒学に所縁の各地、足利学校、金沢文庫、岡山の閑谷学校などに苗木が分与された。

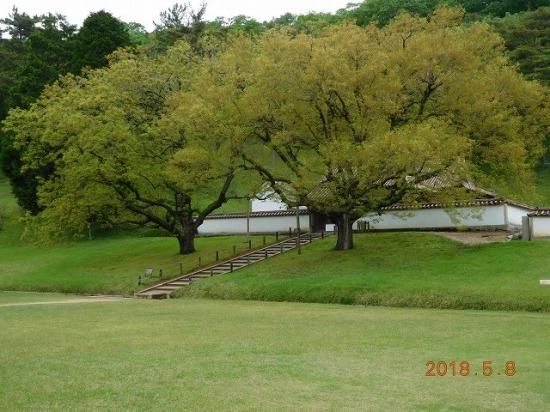

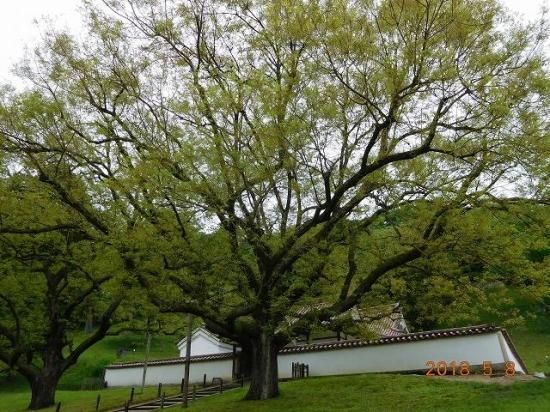

ここ閑谷学校の楷の樹は樹高15〜17mに達し、実に堂々とした巨木に育っている。2本対に植えられ、ウルシ科であることから秋の紅葉は見事で、2本のうちの1本は赤く、もう1本は黄色に色づくという。孔子と楷とは離すことができないものとなっている。湯島聖堂のカイ(楷)の木と共に閑谷学校のカイ(楷)の木も曲阜の孔子の墓所の樹の子孫に当る由緒ある木だ。

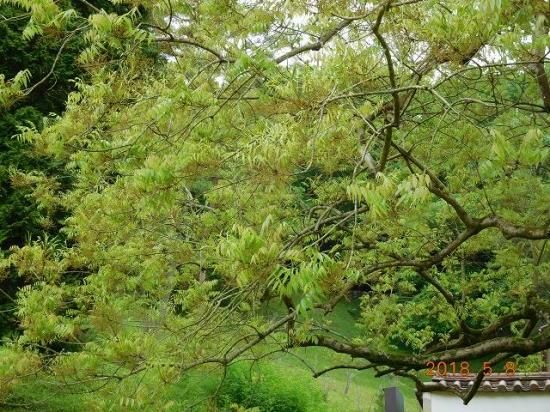

外観はハゼノキに似ている。花はつぼみ時は赤く果実は紫がかった藍黒色に熟す。(ハセノキの花は黄緑色、果実は黒褐色)

高さ20〜25mにも成る。葉は偶数または奇数羽状複葉。小葉は5〜9対。4月頃葉脇から円錐花序を出し花を咲かせる。蕾は赤色をしているが咲くと淡い黄色になる。閑谷学校の楷ノ木も 枝先に円錐花序の様子が見えるが、4月頃開花のためすでに花は終わっていた。

岡山 旧閑谷学校 (きゅうしずたにがっこう)

江戸時代前期、寛文10年(1670年)岡山藩主 池田光政公が創建した藩立の学校だが、武士の子弟のみならず、ひろく庶民の子弟のために門戸を開いた。現存する世界で最古の庶民のための学校。備前焼瓦で葺かれた学問所、講堂は国宝に指定されている。

東京 湯島聖堂

徳川五代将軍 綱吉は元禄3年(1690)湯島(現在文京区湯島)に聖堂を創建し儒学の振興に努めた。これが湯島聖堂の始まり。後、幕府直轄学校として、「昌平坂学問所(通称『昌平校』)」となり儒学中心の学校として明治維新まで続いた。現在は国の史跡に指定されている。

PHoto:湯島聖堂 大成殿

参考文献

・朝日百科 世界の植物 (朝日新聞社)

・植物分類表 大場秀章 編著 (アボック社)

・日本の樹木 (山と渓谷社)

・湯島聖堂 楷樹の由来 案内板

PHoto:東京 湯島聖堂の楷樹の幹から芽生えた枝葉

整然とした羽状複葉の様子が分る