科目別の一覧

- 全ての植物

- サルノコシカケ科

- サルオガセ科

- ヒカゲノカズラ科

- トクサ科

- ウラボシ科

- ソテツ科

- イチョウ科

- マオウ科

- マツ科

- イチイ科

- ヒノキ科

- スイレン科

- ハゴロモモ科

- マツブサ科

- ドクダミ科

- コショウ科

- ウマノスズクサ科

- モクレン科

- バンレイシ科

- クスノキ科

- ショウブ科

- サトイモ科

- オモダカ科

- ヤマノイモ科

- ビャクブ科

- パナマソウ科

- シュロソウ科

- シオデ科

- ユリ科

- イヌサフラン科

- ラン科

- アヤメ科

- ツルボラン科

- ワスレグサ科

- ヒガンバナ科

- キジカクシ科

- ヤシ科

- ミクリ科

- ガマ科

- イネ科

- ツユクサ科

- バショウ科

- ショウガ科

- アケビ科

- ツヅラフジ科

- メギ科

- キンポウゲ科

- ケシ科

- ハス科

- タデ科

- ナデシコ科

- ヒユ科

- ツルムラサキ科

- ビャクダン科

- ボタン科

- ユズリハ科

- ユキノシタ科

- ブドウ科

- フウロウソウ科

- ミソハギ科

- アカバナ科

- フトモモ科

- ハマビシ科

- ニシキギ科

- ヤナギ科

- トケイソウ科

- トウダイグサ科

- オトギリソウ科

- ヒルギ科

- アマ科

- キントラノオ科

- カタバミ科

- マメ科

- ヒメハギ科

- バラ科

- グミ科

- クロウメモドキ科

- アサ科

- クワ科

- イラクサ科

- ウリ科

- ブナ科

- ヤマモモ科

- カバノキ科

- クルミ科

- パパイア科

- アブラナ科

- アオイ科

- ジンチョウゲ科

- ムクロジ科

- ウルシ科

- センダン科

- ミカン科

- ミズキ科

- アジサイ科

- ツバキ科

- カキノキ科

- サクラソウ科

- マタタビ科

- リョウブ科

- ツツジ科

- トチュウ科

- アオキ科

- ムラサキ科

- アカネ科

- リンドウ科

- キョウチクトウ科

- ナス科

- ヒルガオ科

- モクセイ科

- イワタバコ科

- キツネノマゴ科

- ゴマ科

- クマツヅラ科

- ノウゼンカズラ科

- シソ科

- ハマウツボ科

- オオバコ科

- ハナイカダ科

- モチノキ科

- ウコギ科

- セリ科

- トベラ科

- レンプクソウ科

- スイカズラ科

- キキョウ科

- ミツガシワ科

- キク科

真正双子葉植物 Eudicots>基部真正双子葉植物 Basal Eudicots

キンポウゲ目 Ranunculales

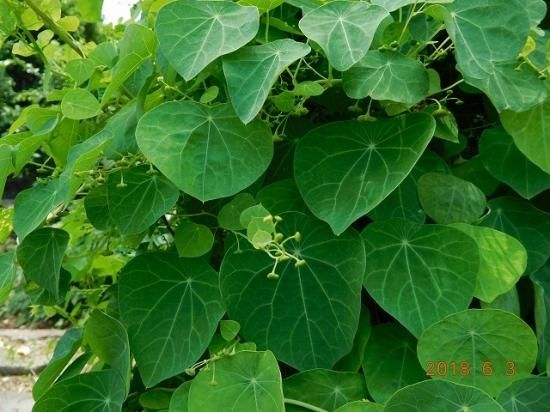

ツヅラフジ科 Menispermaceae ハスノハカズラ属 Stephania

セファランチン製造原料植物

利用 :製薬基原植物 製薬原料

利用部分 :根茎

名前の由来:1914年当時の台北帝国大学教授の早田文蔵博士がこの植物を「台湾植物図鑑」に

学名 「Stephania cepharantha Hayata」として発表し、 1917年に「玉咲ツヅラ

フジ」と命名した。

台湾、琉球諸島、中国の揚子江以南などに、その他熱帯に分布し日本には自生しない。

葉の形は同じ属のハスノハカズラにそっくり。長い葉柄に楯状につく。

葉腋から長い花軸を出し先に10数個の小花の固まりを咲かせる。花弁は4枚、がく片が4枚、

雌雄異株。つる性の下部は木化した塊根になっている。

台湾の原住民たちは標高700mの山地に自生する本植物の塊茎を古くから蛇咬傷時の民間薬として珍重利用されてきた。その他結核、レプラ(ハンセン病)などの治療にも用いたりしてきた伝統のある生薬。

タマサキツツラフジより抽出分離されたアルカロイドは結核菌の発育を阻止することから結核菌に有効であることが1934年当時の帝国東京大学教授の長谷秀治博士より発表され、以来1942年に結核の治療及び予防の医薬品として承認され使用されてきた。

レプラ(ハンセン病)ライ菌は結核菌と同じ桿菌(かんきん)の一種で抗酸菌(空気を好む菌)の仲間でなので共通した効力があるのだろう。以来結核の治療、予防の医薬品として、そのほか百日咳、気管支喘息、胃潰瘍、胃炎、などに適応されてきた。

現在、タマサキツヅラフシ抽出精製アルカロイド、セファランチンは放射線による白血球減少症、円形脱毛症・粃糠性脱毛症、滲出性中耳カタル、まむし咬傷の適応を持つ医療用医薬品として医療の場に供されている。

成分

ビスベンジルイソキノリン型(慣用名:ビスコクラウリン型)アルカロイド

セファランチン、イソテトランドリン、シクレアニン、ベルバミン

参考文献

・薬用植物学各論 木村康一・木島正夫共著 (広川書店)

・製薬会社 セファランチン添付文書・インタビューホーム

・植物分類表 大場英章 編著 (アボック社)・