科目別の一覧

- 全ての植物

- サルノコシカケ科

- サルオガセ科

- ヒカゲノカズラ科

- トクサ科

- ウラボシ科

- ソテツ科

- イチョウ科

- マオウ科

- マツ科

- イチイ科

- ヒノキ科

- スイレン科

- ハゴロモモ科

- マツブサ科

- ドクダミ科

- コショウ科

- ウマノスズクサ科

- モクレン科

- バンレイシ科

- クスノキ科

- ショウブ科

- サトイモ科

- オモダカ科

- ヤマノイモ科

- ビャクブ科

- パナマソウ科

- シュロソウ科

- シオデ科

- ユリ科

- イヌサフラン科

- ラン科

- アヤメ科

- ツルボラン科

- ワスレグサ科

- ヒガンバナ科

- キジカクシ科

- ヤシ科

- ミクリ科

- ガマ科

- イネ科

- ツユクサ科

- バショウ科

- ショウガ科

- アケビ科

- ツヅラフジ科

- メギ科

- キンポウゲ科

- ケシ科

- ハス科

- タデ科

- ナデシコ科

- ヒユ科

- ツルムラサキ科

- ビャクダン科

- ボタン科

- ユズリハ科

- ユキノシタ科

- ブドウ科

- フウロウソウ科

- ミソハギ科

- アカバナ科

- フトモモ科

- ハマビシ科

- ニシキギ科

- ヤナギ科

- トケイソウ科

- トウダイグサ科

- オトギリソウ科

- ヒルギ科

- アマ科

- キントラノオ科

- カタバミ科

- マメ科

- ヒメハギ科

- バラ科

- グミ科

- クロウメモドキ科

- アサ科

- クワ科

- イラクサ科

- ウリ科

- ブナ科

- ヤマモモ科

- カバノキ科

- クルミ科

- パパイア科

- アブラナ科

- アオイ科

- ジンチョウゲ科

- ムクロジ科

- ウルシ科

- センダン科

- ミカン科

- ミズキ科

- アジサイ科

- ツバキ科

- カキノキ科

- サクラソウ科

- マタタビ科

- リョウブ科

- ツツジ科

- トチュウ科

- アオキ科

- ムラサキ科

- アカネ科

- リンドウ科

- キョウチクトウ科

- ナス科

- ヒルガオ科

- モクセイ科

- イワタバコ科

- キツネノマゴ科

- ゴマ科

- クマツヅラ科

- ノウゼンカズラ科

- シソ科

- ハマウツボ科

- オオバコ科

- ハナイカダ科

- モチノキ科

- ウコギ科

- セリ科

- トベラ科

- レンプクソウ科

- スイカズラ科

- キキョウ科

- ミツガシワ科

- キク科

真正双子葉植物Eudicots>中核真正双子葉植物Core Eudicots>キク類Asterids>シソ群 Lamiids

リンドウ目 Gentianales

アカネ科 Rubiaceae アカネ属 Rubi

茜染め原料

生薬名 :センソウ(茜草)センソウコン(茜草根)

使用部分 :根

使用 :染料、薬用

名前の由来:赤い染料になる根 赤根から茜の字に。

種小名akaneは和名のアカネから。

夜明け、朝日の昇る前の空の色は茜色といわれる。朝焼けの鮮烈な印象、“茜さす”は万葉集では日、照る、昼、君、紫などにかかる枕詞として11首詠まれている。

中でも最も有名なのが額田王の相聞歌

”あかねさす紫野行き標野行き野守は見ずや君が袖振る” 額田王 萬葉集1巻20

はあまりにも有名だが枕詞以外、植物そのものを詠んだ歌はない。

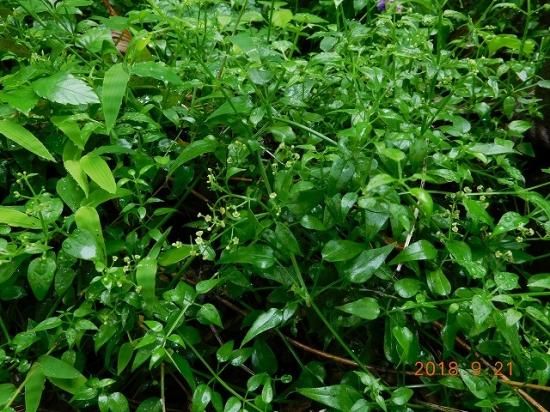

"茜さす"と読まれた植物はどんなすばらしい植物なのかと思うが、意外と見栄えのしない雑草のような草。昔は野原や土手、路傍の平地から山地の藪などに、普通に見られたつる性の多年草だが、今は希少価値的な存在。

ヤエムグラのような地上部の様子とは異なり、根は太くたくましい、ひげ根が多く生根は黄橙色をしているが乾燥すると赤紫になる。根にはアントラキノン系配糖体、プルプリンという赤色の色素を含み茜染めの原料になる。茎は四角形で角張り長く伸びよく分岐する。花は地味で小さい。緑黄色の 5枚の花弁に見えるが基部がつながった合弁花。雄しべは5本、雌しべの花柱は2つ。花後、球形の実がなり熟すると黒くなり、鳥などがついばむ。

晩秋、根を堀り上げ水洗後、髭根などを取り去り日干し乾燥する。漢方ではこの根を、センソウ(茜草)センソウコン(茜草根)といい、通経、浄血、止血、解熱、強壮、利尿薬として利用する。

成分

・アントラキノン配糖体:プルプリン、プソイドプルプリン、

・環状ヘキサペプチド など

漢方処方例

・茜根散(せんこんさん)

茜染め

収穫し乾燥した根を杵でつき、これに熱湯を加えて染色液を造る。媒染剤の灰汁につけておいた布を浸す。灰汁、ついで染色液と1年〜数年かけて百数十回繰り返すと、しずんた、はんなりした赤色の茜色がでる。上代に好まれた静かで匂うような古代の赤色が再現される。

非常に手間のかかるこの染め方は、現在はすたれ、秋田県鹿角市で継承されているのみになっている。

ヨーロッパでは同属のセイヨウアカネが赤色色素アリザリンを含み同じように赤色の染色に利用される。日本の茜染めより濃厚な赤になる。

参考文献

・朝日百科 世界の植物 (朝日新聞社)

・最新生薬学 刈米達夫著 (広川書店)

・薬用植物学各論 木村康一・木島正夫共著 (広川書店)

・野草の名前 秋冬 高橋勝雄 解説(山と渓谷社)

・山野草 ハンドブック 伊沢一男著(主婦の友社)

・万葉の植物 松田修著 (保育社)

・日本薬草全書 水野瑞夫監修 田中俊弘編集(新日本法規)

・植物分類表 大場秀章 編著 (アボック社)