科目別の一覧

- 全ての植物

- サルノコシカケ科

- サルオガセ科

- ヒカゲノカズラ科

- トクサ科

- ウラボシ科

- ソテツ科

- イチョウ科

- マオウ科

- マツ科

- イチイ科

- ヒノキ科

- スイレン科

- ハゴロモモ科

- マツブサ科

- ドクダミ科

- コショウ科

- ウマノスズクサ科

- モクレン科

- バンレイシ科

- クスノキ科

- ショウブ科

- サトイモ科

- オモダカ科

- ヤマノイモ科

- ビャクブ科

- パナマソウ科

- シュロソウ科

- シオデ科

- ユリ科

- イヌサフラン科

- ラン科

- アヤメ科

- ツルボラン科

- ワスレグサ科

- ヒガンバナ科

- キジカクシ科

- ヤシ科

- ミクリ科

- ガマ科

- イネ科

- ツユクサ科

- バショウ科

- ショウガ科

- アケビ科

- ツヅラフジ科

- メギ科

- キンポウゲ科

- ケシ科

- ハス科

- タデ科

- ナデシコ科

- ヒユ科

- ツルムラサキ科

- ビャクダン科

- ボタン科

- ユズリハ科

- ユキノシタ科

- ブドウ科

- フウロウソウ科

- ミソハギ科

- アカバナ科

- フトモモ科

- ハマビシ科

- ニシキギ科

- ヤナギ科

- トケイソウ科

- トウダイグサ科

- オトギリソウ科

- ヒルギ科

- アマ科

- キントラノオ科

- カタバミ科

- マメ科

- ヒメハギ科

- バラ科

- グミ科

- クロウメモドキ科

- アサ科

- クワ科

- イラクサ科

- ウリ科

- ブナ科

- ヤマモモ科

- カバノキ科

- クルミ科

- パパイア科

- アブラナ科

- アオイ科

- ジンチョウゲ科

- ムクロジ科

- ウルシ科

- センダン科

- ミカン科

- ミズキ科

- アジサイ科

- ツバキ科

- カキノキ科

- サクラソウ科

- マタタビ科

- リョウブ科

- ツツジ科

- トチュウ科

- アオキ科

- ムラサキ科

- アカネ科

- リンドウ科

- キョウチクトウ科

- ナス科

- ヒルガオ科

- モクセイ科

- イワタバコ科

- キツネノマゴ科

- ゴマ科

- クマツヅラ科

- ノウゼンカズラ科

- シソ科

- ハマウツボ科

- オオバコ科

- ハナイカダ科

- モチノキ科

- ウコギ科

- セリ科

- トベラ科

- レンプクソウ科

- スイカズラ科

- キキョウ科

- ミツガシワ科

- キク科

真正双子葉植物Eudicots>中核真正双子葉植物Core Eudicots>バラ類Rosids>アオイ群Malvids

アブラナ目Brassicales

アブラナ科Brassicaceae アブラナ属 Brassica

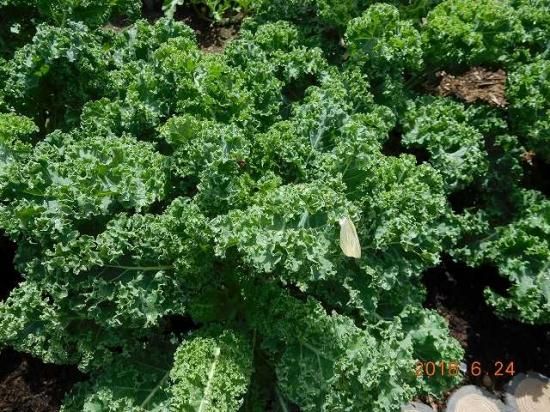

別名:ハゴロモカンラン(羽衣甘藍)リョクヨウカンラン(緑葉甘藍)

現在のキャベツの原型 青汁の原料

利用部分 :葉

利用 :野食用、青汁

名前の由来:1000年以上前からケルト人が栽培していたことから

原産地

西ヨーロッパ

特徴

キャベン類は長い年月をかけて、多岐にわたり改良が重ねられたヨーロッパの代表的野菜の1つ。

キャベツの原種は西ヨーロッパの海岸の崖に自生する。当時はキャベツのように結球しない現在のケールのような類が主であった。ケール栽培の歴史は非常に古くギリシャ時代には薬用として、ローマ時代は健康保健野菜として用いるため栽培されていた。現代も“青汁“として同じような用途があるのも古代との共通点が利用部分:興味深い。

その後、ヨーロッパの寒冷地域で広く栽培が行われる過程で改良がおこなわれ、不結球のまま葉を食べるケール、結球するキャベツ、チリメンカンラン、葉の脇の芽が小さく結球するメキャベツ、茎が肥大するカブキャベツ、(コールラビ)蕾が肥大するよう改良されたハナヤサイ(カリフラワー)ミドリハナヤサイ(ブロッコリー)など多彩な種類が生み出され私たちの現在の食卓を豊かにしてくれている。

大和本草(1709年)に“おらんだな”、“さんねんな”の名で非結球性のケールの類の記載があることから日本への渡来はかなり古くからと推定される。その後安政年間に結球性のものが伝わったが本格的に野菜として注目されるようなったのは明治初年の北海道開拓使がケール、メキャベツ、ハナヤサイなどの栽培に成功して以来。

ケールの葉は長大で葉身が縮れたものから縮れないもの、色も濃い緑から黄緑、紫色な色々。姿も直立するもの横に広がるものまで変化に富む。欧米では食用、飼料用に多様なタイプのケールが栽培されているが日本ではキャベツ栽培が主流になっている。

しかし豊富なビタミンA、C、カルシウムが含まれることから健康飲料、青汁の原料として注目されている。味数株 家庭菜園で栽培しておくと冬から春にかけて次々葉が収穫できる。サラダ、スープ、煮物にも利用できるので栄養価に富む緑黄野菜として重宝される。

参考文献

・朝日百科 世界の植物 (朝日新聞社)

・食材図典 (小学館)

・食材事典 原田孝子監修 (学研)

・とれたて野菜手帳(NHK出版)