科目別の一覧

- 全ての植物

- サルノコシカケ科

- サルオガセ科

- ヒカゲノカズラ科

- トクサ科

- ウラボシ科

- ソテツ科

- イチョウ科

- マオウ科

- マツ科

- イチイ科

- ヒノキ科

- スイレン科

- ハゴロモモ科

- マツブサ科

- ドクダミ科

- コショウ科

- ウマノスズクサ科

- モクレン科

- バンレイシ科

- クスノキ科

- ショウブ科

- サトイモ科

- オモダカ科

- ヤマノイモ科

- ビャクブ科

- パナマソウ科

- シュロソウ科

- シオデ科

- ユリ科

- イヌサフラン科

- ラン科

- アヤメ科

- ツルボラン科

- ワスレグサ科

- ヒガンバナ科

- キジカクシ科

- ヤシ科

- ミクリ科

- ガマ科

- イネ科

- ツユクサ科

- バショウ科

- ショウガ科

- アケビ科

- ツヅラフジ科

- メギ科

- キンポウゲ科

- ケシ科

- ハス科

- タデ科

- ナデシコ科

- ヒユ科

- ツルムラサキ科

- ビャクダン科

- ボタン科

- ユズリハ科

- ユキノシタ科

- ブドウ科

- フウロウソウ科

- ミソハギ科

- アカバナ科

- フトモモ科

- ハマビシ科

- ニシキギ科

- ヤナギ科

- トケイソウ科

- トウダイグサ科

- オトギリソウ科

- ヒルギ科

- アマ科

- キントラノオ科

- カタバミ科

- マメ科

- ヒメハギ科

- バラ科

- グミ科

- クロウメモドキ科

- アサ科

- クワ科

- イラクサ科

- ウリ科

- ブナ科

- ヤマモモ科

- カバノキ科

- クルミ科

- パパイア科

- アブラナ科

- アオイ科

- ジンチョウゲ科

- ムクロジ科

- ウルシ科

- センダン科

- ミカン科

- ミズキ科

- アジサイ科

- ツバキ科

- カキノキ科

- サクラソウ科

- マタタビ科

- リョウブ科

- ツツジ科

- トチュウ科

- アオキ科

- ムラサキ科

- アカネ科

- リンドウ科

- キョウチクトウ科

- ナス科

- ヒルガオ科

- モクセイ科

- イワタバコ科

- キツネノマゴ科

- ゴマ科

- クマツヅラ科

- ノウゼンカズラ科

- シソ科

- ハマウツボ科

- オオバコ科

- ハナイカダ科

- モチノキ科

- ウコギ科

- セリ科

- トベラ科

- レンプクソウ科

- スイカズラ科

- キキョウ科

- ミツガシワ科

- キク科

真正双子葉植物Eudicots>中核真正双子葉植物Core Eudicots>バラ類Rosids>アオイ群Malvids

アブラナ目Brassicales

アブラナ科 Brassicaceae ワサビ属 Wasabia

日本固有の香辛料 日本原産の食用栽培植物

利用部位 :根茎、葉、茎

利用 :食用 香辛料 薬用

名前の由来:葉が葵の葉に似ているため、「山葵」と書きワサビ。

沢葵が短縮されたサワヒからワサビになったとも、はっきりしない。

日本人でワサビを食べたことのない人はまずいないだろう。それぐらい私たちの食卓になくてはならない食材の1つに挙げられる。

ピリッとした辛さ、つんとくる爽やかな刺激、独特の香りいずれもワサビ独特のものである。

もともと日本の山間部の渓流に野生していた日本固有の植物。奈良時代にすでに記録が見られることから古くからその存在は知られていた。ワサビ属Wasabiaの学名ワサビアも日本のワサビに由来する学名。1899年 植物学者、松村任三博士により立てられた属。1属1種のみ。japonicaの名が日本固有であることを物語っている。

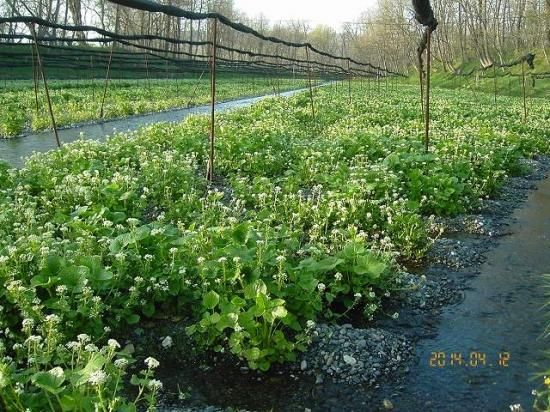

昔は冷涼な山間の清流に自生するものを利用していたが、栽培が行われる。栽培が行われるようになったのは比較的新しく江戸時代といわれている。豊富な清流と水温が年間を通 して10〜15℃と安定し、真夏の直射日光がさえぎられる場所で栽培される。現在は、信州安曇野や伊豆で大規模な栽培が行われていることは良く知られている。栽培方法には種々あり、豊富な清流を利用して行う渓流式、地沢式、畳石式と伏流水を利用して行う平地式がある。本写真長野県 安曇野で行われている方法は平地式で北アルプスからの清らかな湧水、伏流水を利用し扇状地を掘り下げ、小石や砂で畝をつくり畝の両側にワサビを植えつけている。

真夏の直射日光をさけるためには、寒冷紗の覆いを用いている。日照不足になりすぎても生育によくないので寒冷紗を拡げたり畳んだりして気温を調節する。

葉は根のきわから葉柄を長く伸ばす根生葉。根茎が根生葉(根出葉)を落としながら大きくなりゴツゴツした太い根茎になる。春には4弁の白い花をつける。

根茎は無論、全草に辛味と特有な香りがする。花、葉、茎すべて利用される。

これはワサビの細胞中に含まれる配糖体シニグリンが共存する酵素ミロシナーゼにより加水分解され精油成分Allylmustard oil(アリルカラシ油)ほか2、3の物質に分かれることにより生じる。食欲を増す香辛料としてだけでなく近年は優れた抗菌性、殺菌、抗カビ性、が注目されている。

そのほか ビタミンA、B類およびCに富み、がん予防、老化防止効果も注目されている。

薬用にはおろしたものを布にうすく延ばし神経痛、節リウマチ 五十肩 ぎっくり腰の部位にはると鎮痛効果もある。

ワサビはおろし方により辛味に強弱の差が出るといわれている。細かい目のおろしですばやくおろすことが辛味を出すコツといわれる。出来るだけ多くの細胞の細胞膜を破ることで、別々の紬胞に入っているシニグリンとミロシナーゼを混ぜ合わせられ、辛味成分が生成される。

食用に

根はわさびおろしとして日本料理の薬味に欠かせない。寿司、刺身、茶漬け、蕎麦など広範囲に使用される。

葉茎はゆでておひたし、和え物に。生のまま天ぷらや漬物にしても美味しい。

―大王わさび園―

長野県安曇野市穂高にある。土地の地形を利用し北アルプスからの雪解けの湧水を巧みに利用した広大なワサビ農園。大正時時代初期、初代経営者が開墾を試み幾多の変遷を経て現在の姿になった。付近にはまだ豊かな安曇野の原風景が残り、観光地にもなっている

参考文献

・朝日百科 世界の植物 (朝日新聞社)

・薬用植物学各論 木村康一・木島正夫共著 (広川書店)

・植物分類表 大場秀章 編著 (アボック社)

・山野草ハンドブック 伊沢一男(主婦の友社)

・ヤマケイポケットガイド ハーブ 亀田竜吉(山と渓谷社)

・山渓カラー名鑑 日本の樹木 (山と渓谷社)

・植物はなぜ薬を作るのか 斉藤和季 (文芸新書)

・食材事典 原田孝子監修(学研)