科目別の一覧

- 全ての植物

- サルノコシカケ科

- サルオガセ科

- ヒカゲノカズラ科

- トクサ科

- ウラボシ科

- ソテツ科

- イチョウ科

- マオウ科

- マツ科

- イチイ科

- ヒノキ科

- スイレン科

- ハゴロモモ科

- マツブサ科

- ドクダミ科

- コショウ科

- ウマノスズクサ科

- モクレン科

- バンレイシ科

- クスノキ科

- ショウブ科

- サトイモ科

- オモダカ科

- ヤマノイモ科

- ビャクブ科

- パナマソウ科

- シュロソウ科

- シオデ科

- ユリ科

- イヌサフラン科

- ラン科

- アヤメ科

- ツルボラン科

- ワスレグサ科

- ヒガンバナ科

- キジカクシ科

- ヤシ科

- ミクリ科

- ガマ科

- イネ科

- ツユクサ科

- バショウ科

- ショウガ科

- アケビ科

- ツヅラフジ科

- メギ科

- キンポウゲ科

- ケシ科

- ハス科

- タデ科

- ナデシコ科

- ヒユ科

- ツルムラサキ科

- ビャクダン科

- ボタン科

- ユズリハ科

- ユキノシタ科

- ブドウ科

- フウロウソウ科

- ミソハギ科

- アカバナ科

- フトモモ科

- ハマビシ科

- ニシキギ科

- ヤナギ科

- トケイソウ科

- トウダイグサ科

- オトギリソウ科

- ヒルギ科

- アマ科

- キントラノオ科

- カタバミ科

- マメ科

- ヒメハギ科

- バラ科

- グミ科

- クロウメモドキ科

- アサ科

- クワ科

- イラクサ科

- ウリ科

- ブナ科

- ヤマモモ科

- カバノキ科

- クルミ科

- パパイア科

- アブラナ科

- アオイ科

- ジンチョウゲ科

- ムクロジ科

- ウルシ科

- センダン科

- ミカン科

- ミズキ科

- アジサイ科

- ツバキ科

- カキノキ科

- サクラソウ科

- マタタビ科

- リョウブ科

- ツツジ科

- トチュウ科

- アオキ科

- ムラサキ科

- アカネ科

- リンドウ科

- キョウチクトウ科

- ナス科

- ヒルガオ科

- モクセイ科

- イワタバコ科

- キツネノマゴ科

- ゴマ科

- クマツヅラ科

- ノウゼンカズラ科

- シソ科

- ハマウツボ科

- オオバコ科

- ハナイカダ科

- モチノキ科

- ウコギ科

- セリ科

- トベラ科

- レンプクソウ科

- スイカズラ科

- キキョウ科

- ミツガシワ科

- キク科

真正双子葉植物Eudicots>中核真正双子葉植物Core Eudicots>キク類Asterids>シソ群Lamiids

シソ目Lamiales

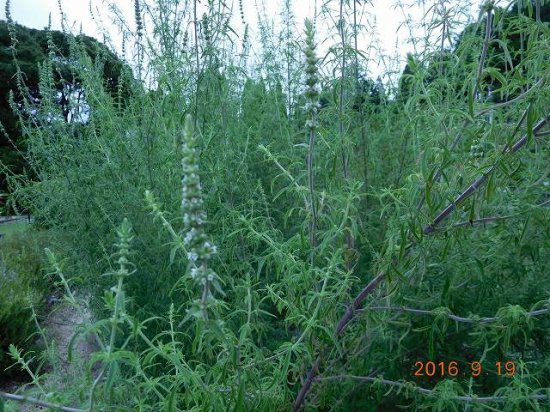

シソ科 Lamiaceae シゾネペタ属Schizonepeta

英名:ジャパニーズ キャットニップ Japanese Catnip

生薬名 :ケイガイ(荊芥)ケイガイ(荊芥穂)

利用部分 :花穂(開花期)

利用 :日本薬局方生薬、漢方処方薬

名前の由来:属名シゾネペタSchizonepetaはギリシャ語のスキゾー「裂く、分割する」

+イヌハッカ属Nepetaから。シゾネペタ属の植物がイヌハッカ属と似ているが

葉が細かく裂けているため別属に。

ケイガイ(荊芥)は神農本草経には味や香りがシソに似ていたから仮蘇の名で収載されていた。

後にその辛さから生姜や芥子の辛さを当て薑芥と呼ばれていたのが、さらに薑が荊が転じたと言われている。

中国北部原産の1年草、中国の大部分の地区に分布し広く栽培されている。韓国、北朝鮮にも自生し、日本には野生しない。少量栽培されるのみで輸入に頼っている。草丈は60〜90cm。方形の茎は直立し上部で多数に分岐する。対生する葉は3〜5羽状に深く裂ける。裂片は全縁で線状。初夏、穂状の輪散花序に淡紫色の小さい唇形の花を咲かせる。花を観るとシソ科なのだなと実感する。花は下から順次上へ開花していく。

花穂の開花が半分以上咲いたころ刈り取る。8月下旬から9月中旬が収穫期。日干し乾燥する。

漢方では全草をケイガイ(荊芥)と言い、清油を含み発汗、解毒薬として漢方処方に配合される。

茎葉の混入がない花穂を、ケイガイ(荊芥穂)といい、良品とされている。

主な成分

精油:メントン、リモネン、プレゴン

モノテルペン配糖体:シゾネペシドA〜E

フラボン配糖体:ヘスペリジン、ルテオリン など

利用

漢方処方用薬で発汗、解熱、解毒、鎮痙作用から皮膚疾患、消炎排膿薬の処方に配合される。

漢方処方例

・荊芥連翹湯(けいがいれんぎょとう)

・駆風解毒湯(くふうげどくとう)

・十味敗毒湯(じゅみはいどくとう)

・清上防風湯(せいじょうぼうふうとう)

・防風通聖散(ぼうふうつうしょうさん) など

参考文献

・朝日百科 世界の植物(朝日新聞社)

・第15改正 日本薬局方解説書(広川書店)<

・最新生薬学 刈米達夫著(広川書店)

・生薬単 原島広至著(株式会社エヌ・ティ・エス)