科目別の一覧

- 全ての植物

- サルノコシカケ科

- サルオガセ科

- ヒカゲノカズラ科

- トクサ科

- ウラボシ科

- ソテツ科

- イチョウ科

- マオウ科

- マツ科

- イチイ科

- ヒノキ科

- スイレン科

- ハゴロモモ科

- マツブサ科

- ドクダミ科

- コショウ科

- ウマノスズクサ科

- モクレン科

- バンレイシ科

- クスノキ科

- ショウブ科

- サトイモ科

- オモダカ科

- ヤマノイモ科

- ビャクブ科

- パナマソウ科

- シュロソウ科

- シオデ科

- ユリ科

- イヌサフラン科

- ラン科

- アヤメ科

- ツルボラン科

- ワスレグサ科

- ヒガンバナ科

- キジカクシ科

- ヤシ科

- ミクリ科

- ガマ科

- イネ科

- ツユクサ科

- バショウ科

- ショウガ科

- アケビ科

- ツヅラフジ科

- メギ科

- キンポウゲ科

- ケシ科

- ハス科

- タデ科

- ナデシコ科

- ヒユ科

- ツルムラサキ科

- ビャクダン科

- ボタン科

- ユズリハ科

- ユキノシタ科

- ブドウ科

- フウロウソウ科

- ミソハギ科

- アカバナ科

- フトモモ科

- ハマビシ科

- ニシキギ科

- ヤナギ科

- トケイソウ科

- トウダイグサ科

- オトギリソウ科

- ヒルギ科

- アマ科

- キントラノオ科

- カタバミ科

- マメ科

- ヒメハギ科

- バラ科

- グミ科

- クロウメモドキ科

- アサ科

- クワ科

- イラクサ科

- ウリ科

- ブナ科

- ヤマモモ科

- カバノキ科

- クルミ科

- パパイア科

- アブラナ科

- アオイ科

- ジンチョウゲ科

- ムクロジ科

- ウルシ科

- センダン科

- ミカン科

- ミズキ科

- アジサイ科

- ツバキ科

- カキノキ科

- サクラソウ科

- マタタビ科

- リョウブ科

- ツツジ科

- トチュウ科

- アオキ科

- ムラサキ科

- アカネ科

- リンドウ科

- キョウチクトウ科

- ナス科

- ヒルガオ科

- モクセイ科

- イワタバコ科

- キツネノマゴ科

- ゴマ科

- クマツヅラ科

- ノウゼンカズラ科

- シソ科

- ハマウツボ科

- オオバコ科

- ハナイカダ科

- モチノキ科

- ウコギ科

- セリ科

- トベラ科

- レンプクソウ科

- スイカズラ科

- キキョウ科

- ミツガシワ科

- キク科

真正双子葉植物Eudicots>中核真正双子葉植物Core Eudicots>キク類Asterids>

キキョウ群Campanulids

セリ目Apiales

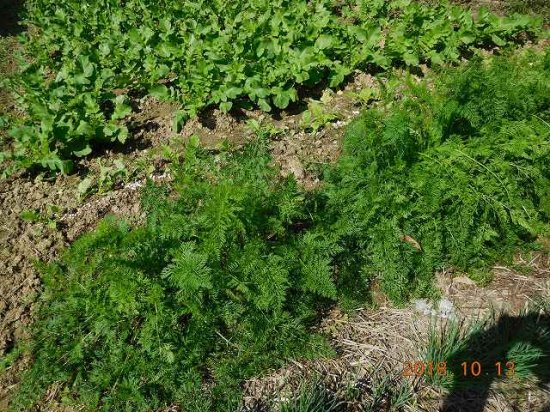

セリ科Umbelliferae(Apiaceae)ニンジンDaucus

栄養豊かな健康野菜

利用部分 :根 葉

利用 :食用

名前の由来 :根の形が先に渡来していた薬用の”チョウセンニンジン””の根に似ていたのと、葉の形

がセリの葉に似ていたので、当初は区別し”セリニンジン”の名で呼ばれていたのが、

野菜としての需要が定着化、いつしかセリが取れニンジンと言えば野菜のニンジンを

指すようになった。

ニンジンにはヨーロッパ系と東洋系の2つ系統がある。

原産地はアフガニスタン。トルコで野生種と交雑し12世紀頃ユ―ロッパに伝わったと推測される。

紫色、黄色の長根種が普及したが、橙色種がオランダで育成されると、18世紀以降はフランスやアメリカでは橙色短根種が主に育種され、発展しこれが今日のニンジンのヨーロッパ系の基本になっている。

東方へは原産国からシルクロードを経て、元の時代の中国華北に伝わり東洋系として発展した。

日本へは17世紀までには、東洋系長根形が伝わり、後ヨーロッパ系も伝わった。戦前までは東洋系赤長根種が主体であったが、現在は労力が少なくて済む短根のヨーロッパ系が主体になり、東洋系はキントキ(金時)ニンジン以外は栽培されなくなった。

ニンジンの花を観る機会はあまりないが初夏、花茎を伸ばし先端の複合散形花序に小さな白い5弁の花を咲かせる。葉は羽状複葉で2〜3回裂け、小葉は細長い卵型。ニンジンは根を主に食べるが、若葉も食用になる。ビタミンCやビタミンK、カルシウムを含んでいる。葉が入手できれば利用したい。

ニンジンの根は赤橙色をしている。この橙色素は”ニンジンの色”という語源からカロテンと名づけられた。赤色はリコピンで、ともに抗酸化作用があり体内の活性酸素の働きを抑制してくれ、動脈硬化や老化防止に役立ってくれる。カロテンにはαとβがあるがβカロテンは体内でビタミンAに変換される。

皮膚の粘膜保護、免疫力強化、暗闇での視力強化などの作用がある。

その他カリウム、食物繊維も多い。糖分も豊富に含み、栄養豊かで消化吸収もよく血行も盛んにすることから、病気で体力の低下した人の食べ物としても最適な野菜。調理方法も生でも、煮ても、油と共に炒めてもよく、いろいろの料理に幅広く利用できる。

ニンジンの花 5弁の白い花

参考文献

・朝日百科 世界の植物(朝日新聞社)

・生薬単 原島広至著(株式会社エヌ・ティ・エス)

・食材図典(小学館)

・食材事典 廣田孝子監修(学研)